2022年12月から、ドローンの新たな国家資格制度がスタートしました。

「ドローンの免許ができたらしいけど、自分にも必要なの?」「資格を取るのにいくらかかるんだろう?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ドローンの国家資格(免許)について、Tactics(タクティクス)が分かりやすく解説します。

この記事を読めば、国家資格の種類や費用、取り方から、あなたにとって本当に必要かどうかまで、すべての疑問が解決します。趣味の空撮からビジネス活用まで、ドローンを飛ばす全ての方が知っておくべき情報をまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。

ドローン国家資格は必要か?飛行レベルで解説

ドローンの国家資格が必要かどうかは、どこで・どのように飛ばすか(飛行レベル)によって決まります。

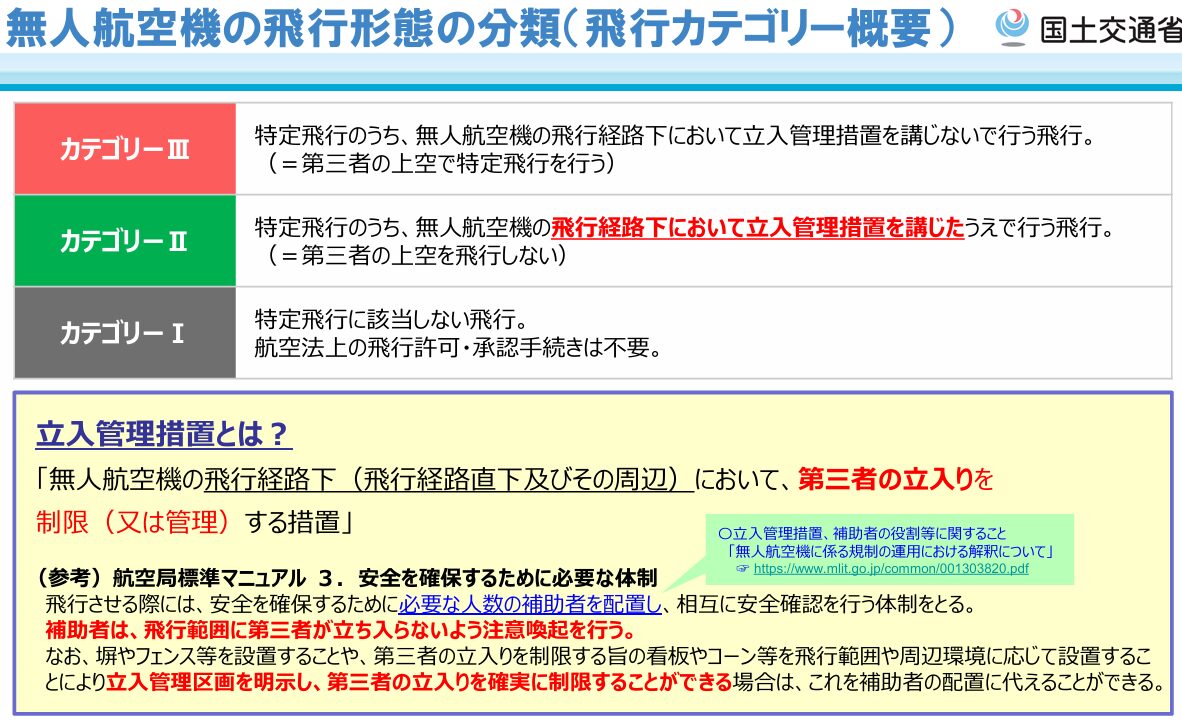

2022年12月5日に施行された改正航空法により、ドローンの飛行はリスクに応じて3つの「飛行カテゴリー」に分類されました。

まずは、このカテゴリーと資格要否の関係を理解することが、必要性を判断する第一歩です。

飛行レベル(カテゴリー)と資格要否の関係

ドローンの飛行は、以下の3つのカテゴリーに分類されます。

| カテゴリー | 概要 | 資格・手続き |

|---|---|---|

| カテゴリーI | 特定飛行に該当しない飛行 | 手続き・資格は不要 |

| カテゴリーII | 特定飛行のうち、立入管理措置を講じる飛行 | 許可・承認が必要(国家資格があれば一部不要) |

| カテゴリーIII | 特定飛行のうち、立入管理措置を講じない飛行 | 一等国家資格と機体認証が必須 |

ここで出てくる「特定飛行」とは、航空法で定められたリスクの高い空域や方法での飛行を指します。具体的には、空港周辺や人口集中地区(DID)の上空、夜間や目視外での飛行などが該当します。

つまり、趣味で日中に河川敷や田畑など、人のいない場所で目視内で飛ばすようなケース(カテゴリーI)では、これまで通り国家資格や許可・承認は必要ありません。

カテゴリーIII飛行で国家資格が必須になる

第三者の上空を飛行する『カテゴリーIII飛行』では、一等国家資格の取得が必須です。これは、例えば以下のような飛行を指します。

- 都市部のビル街で、道路や歩道の上空を横切って荷物を配送する

- コンサートやスポーツイベントで、観客のいるエリアの上空を飛行して撮影・警備する

このような「立入管理措置を講じない」、つまり第三者の立ち入りを制限しない場所での飛行は、最もリスクが高いとされ、最上位の「一等無人航空機操縦士」の資格と、国の安全基準に適合した「第一種機体認証」を受けたドローンがなければ行うことができません。

「国家資格は意味ない」「いらない」は本当か

国家資格は『意味ない』わけではなく、飛行の自由度を高め、信頼性を証明する大きな価値があります。

「カテゴリーIII飛行をしないなら、国家資格はいらないのでは?」という声も聞かれます。

確かに、カテゴリーIやIIの飛行がメインの方にとって、資格取得は「必須」ではありません。

しかし、国家資格を取得することには、以下のような明確なメリットがあります。

- 飛行許可・承認手続きが簡略化される:これまで飛行の都度必要だった国土交通省への許可・承認申請が、一部不要になります。

- 操縦者としての技能と知識を公的に証明できる:国が認めた資格を持つことで、自身のスキルレベルを客観的に示すことができます。

- ビジネスで有利になる可能性がある:ドローンを使った仕事(測量、点検、空撮など)を受注する際に、クライアントからの信頼を得やすくなります。

結論として、自分の飛行目的や将来の活用計画に合わせて、国家資格の必要性を判断することが重要です。

国家資格と民間資格の違いを比較

国家資格は国が技能を証明する公的な資格、民間資格はドローンスクールなどの団体が発行する技能認定です。 国家資格制度が始まる前から、多くのドローンスクールが独自の「民間資格」を発行してきました。両者の違いを理解しておきましょう。

国家資格と民間資格のメリット・デメリット

それぞれのメリット・デメリットを比較すると、その違いがよく分かります。

| 区分 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 国家資格 |

・公的な技能証明 ・特定飛行の許可申請が不要/簡略化 ・社会的信頼性が非常に高い |

・費用が高額になりやすい ・取得や更新に手続きが必要 |

| 民間資格 |

・費用が比較的安い ・短期間で取得しやすいコースが多い ・基礎知識や操縦技術を学べる |

・公的な証明力はない ・許可申請の簡略化はできない |

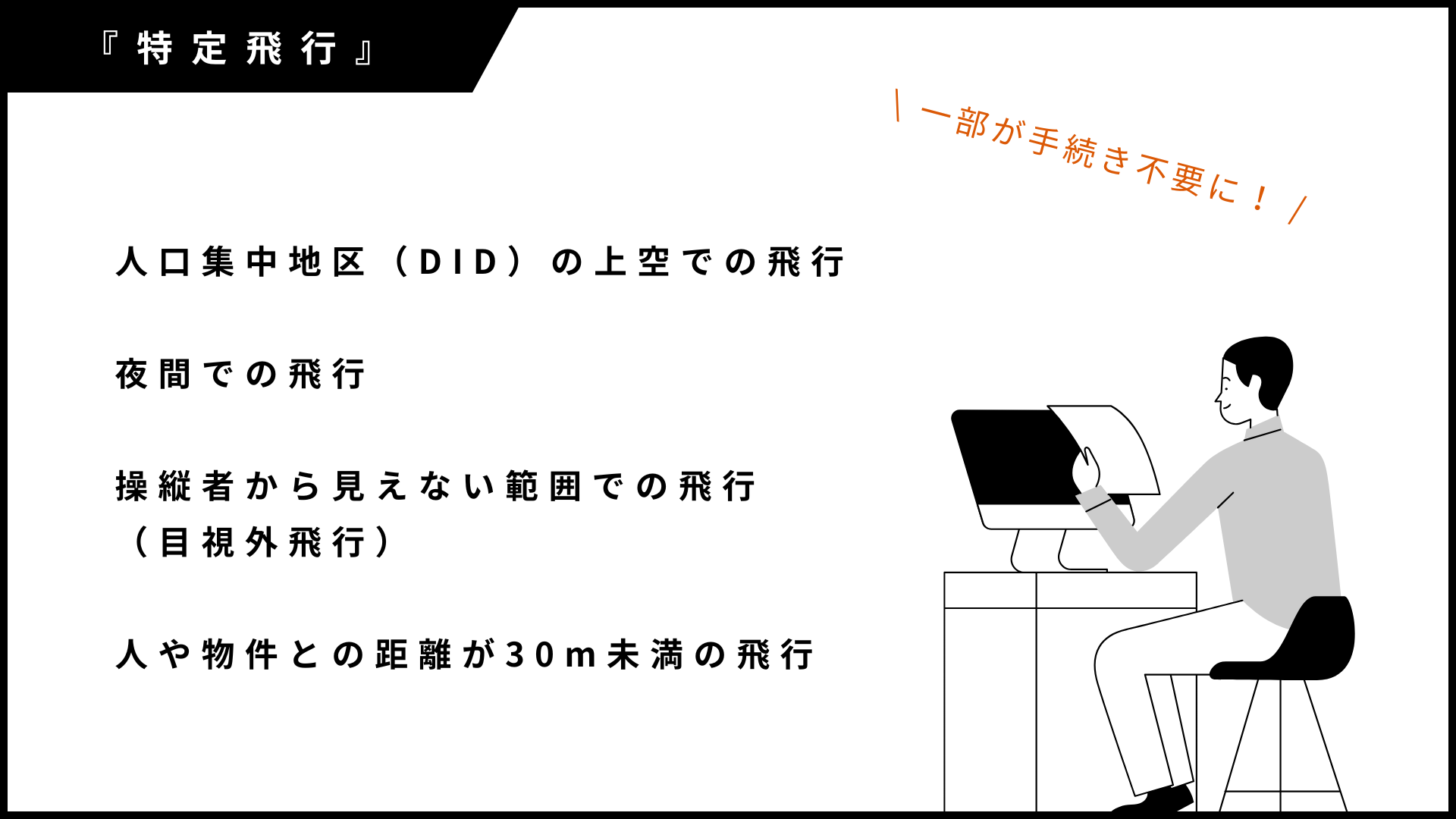

許可・承認が不要になる特定飛行の具体例

国家資格(二等以上)を取得し、機体認証を受けたドローンを使用すると、これまで許可・承認が必要だった一部の『特定飛行』が手続き不要になります。 これが国家資格の大きなメリットの一つです。具体的には、以下のような飛行が該当します。

- 人口集中地区(DID)の上空での飛行

- 夜間での飛行

- 操縦者から見えない範囲での飛行(目視外飛行)

- 人や物件との距離が30m未満の飛行

これらの飛行を頻繁に行う方にとっては、手続きの手間と時間を大幅に削減できるため、国家資格を取得する価値は非常に高いと言えるでしょう。

既存の民間資格が無駄にならない理由

「すでに民間資格を持っているけど、無駄になってしまうの?」と心配な方もいるかもしれません。ご安心ください。 民間資格の修了者は、国家資格取得の際に講習の一部が免除され、費用や時間を節約できます。 国が認定した「登録講習機関(ドローンスクール)」の多くは、民間資格を持つ方を「経験者」として扱います。そのため、学科や実地の講習時間が短縮された経験者向けコースを受講でき、初学者よりも安く、早く国家資格を取得することが可能です。 これからドローンを始める方も、まずは民間資格で基礎を学び、その後に国家資格へステップアップするのも効率的な方法です。

国家資格の種類(一等・二等)とできること

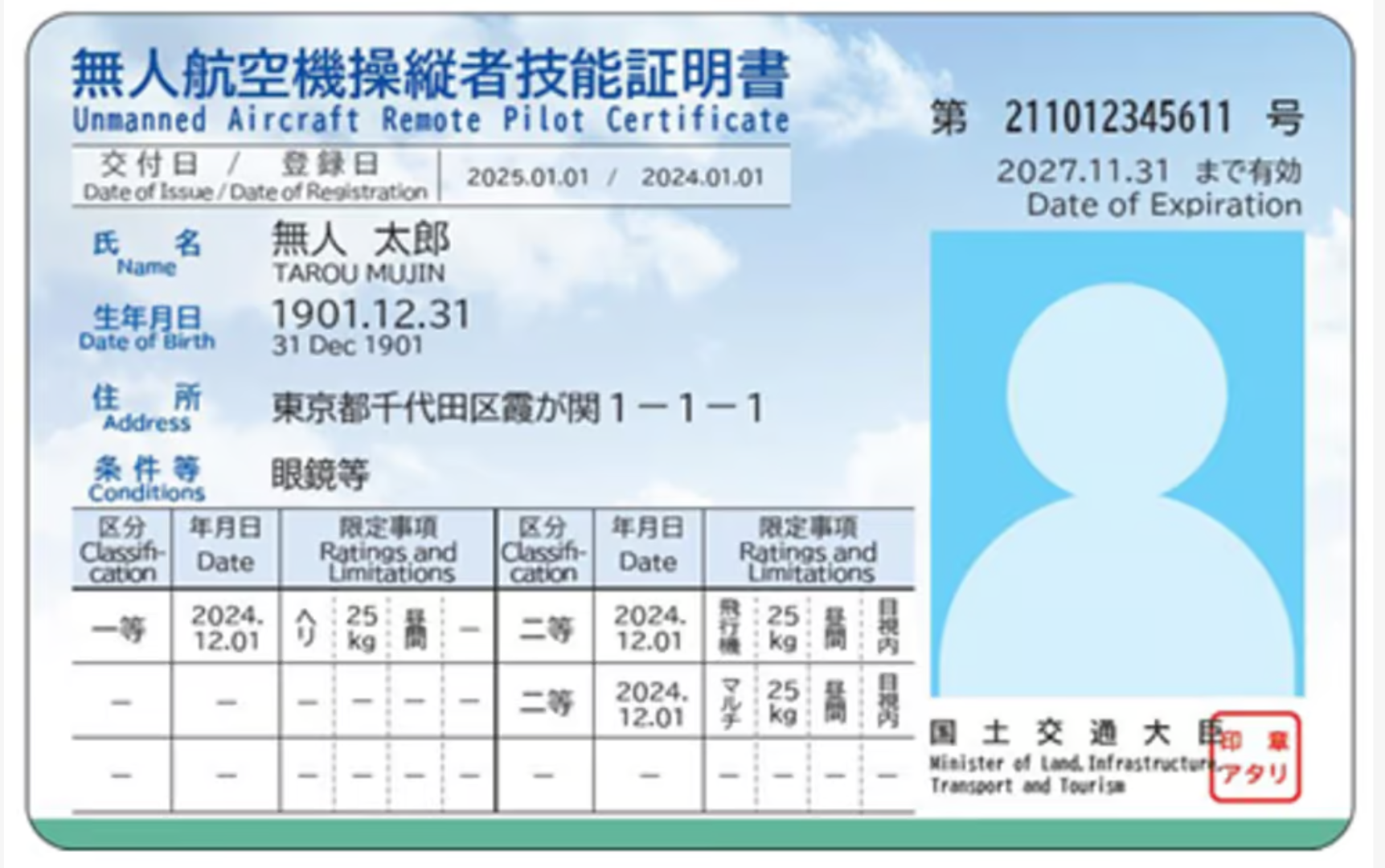

国家資格には一等と二等があり、許可される飛行のレベルが異なります。 正式名称は「無人航空機操縦者技能証明」といい、自動車免許のように、取得する資格の種類によって運転(操縦)できる範囲が変わります。。

一等無人航空機操縦士(一等資格)

一等資格は、第三者の上空を飛行する『カテゴリーIII飛行』を行うために必須の最上位資格です。

- できること: 立入管理措置を講じない特定飛行(カテゴリーIII)

- 想定される用途: 都市部での荷物配送、有人地帯でのインフラ点検・測量、イベント会場での警備など

- おすすめのユーザー: 物流やインフラ点検といった、より高度なドローンビジネスへの本格参入を目指す事業者

二等無人航空機操縦士(二等資格)

二等資格は、立入管理措置を講じた上での『特定飛行』の許可・承認手続きを簡略化できる資格です。

- できること: 立入管理措置を講じる特定飛行(カテゴリーII飛行)における、許可・承認手続きの簡略化・不要化

- 想定される用途: 農薬散布、インフラ点検(郊外)、測量、趣味の空撮(人口集中地区など)

- おすすめのユーザー: 趣味で飛行の自由度を高めたい個人や、一般的なドローン業務(空撮、点検、測量など)を行う事業者

技能証明の限定変更(夜間・目視外)

基本の資格に加え、夜間や目視外など特定の飛行方法に応じた『限定変更』の審査に合格する必要があります。 これは、自動車免許における「AT限定」や「中型免許」のようなもので、基本となる技能証明(一等または二等)に、追加で特定の技能を付与するものです。 主な限定変更には以下のようなものがあります。

- 夜間飛行

- 目視外飛行

- 最大離陸重量25kg以上の機体の操縦

自分の行いたい飛行に合わせて、必要な限定変更を追加で取得します。 例えば、夜間に人口集中地区で空撮をしたい場合は、「二等資格」に加えて「夜間飛行」と「目視外飛行(モニターを見ながらの飛行)」の限定変更が必要になります。

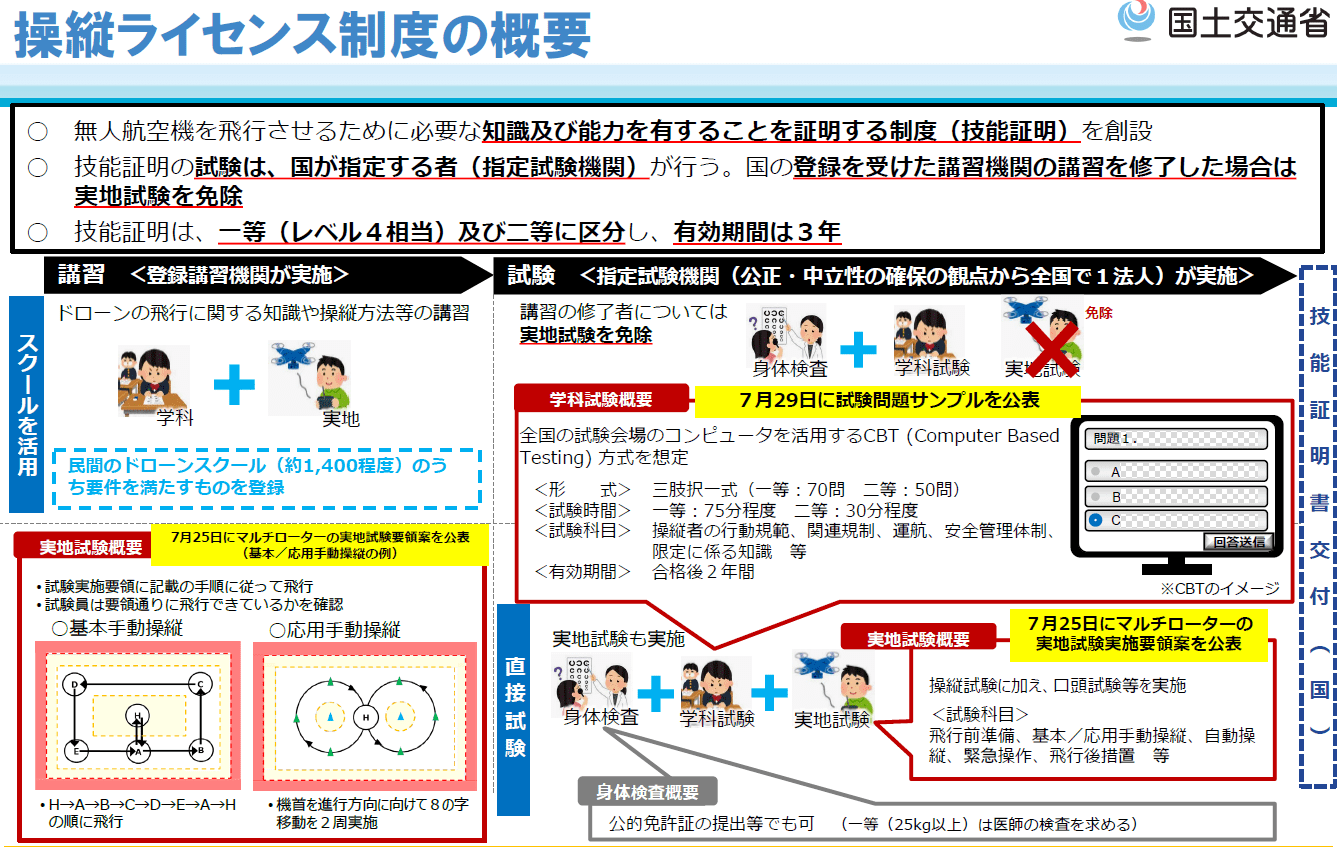

国家資格の取り方と流れ(2パターン)

国家資格の取得方法は、ドローンスクールに通う方法と、直接試験を受ける『一発試験』の2通りです。 それぞれの流れと特徴を見ていきましょう。

登録講習機関(ドローンスクール)で取得

最も一般的な方法で、学科・実地の講習を受けた後、修了審査に合格すれば実地試験が免除されます。

- メリット: ドローンのプロから体系的に知識と技術を学べるため、初心者でも安心です。修了審査に合格すれば実地試験が免除されるため、合格率が非常に高いのが特徴です。

- デメリット: 講習費用がかかります。また、スクールに通う時間も必要です。

-

流れ:

- スクールで学科・実地講習を受講

- スクールで修了審査(実地)に合格

- 指定試験機関で学科試験を受験

- 身体検査に合格後、技能証明書の発行を申請

指定試験機関で直接受験(一発試験)

十分な知識と操縦技能を持つ方向けの方法で、スクールに通わず直接試験を受けます。

- メリット: スクールの講習費用がかからないため、費用を大幅に抑えることができます。

- デメリット: 学科試験に加えて実地試験も受験する必要があり、難易度は非常に高いと言われています。不合格の場合は再受験料がかかります。

-

流れ:

- 指定試験機関で学科試験、実地試験を受験

- 身体検査に合格後、技能証明書の発行を申請

操縦経験が豊富で、自分のスキルに自信がある上級者向けの選択肢と言えるでしょう。

免許取得までの5ステップガイド

ドローンスクールに通う場合を例に、免許取得までの具体的な流れを5つのステップでご紹介します。

- ステップ1: 取得する資格(一等/二等)と取得方法を決める — 自分の目的を明確にし、どの資格をどの方法で取得するかを決めます。

- ステップ2: ドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)で技能証明申請者番号を取得 — 国土交通省のオンラインシステムでアカウントを作成し、試験の申し込みや免許申請に必要な「技能証明申請者番号」を取得します。

- ステップ3: 登録講習機関の受講 or 直接試験の受験 — 決めた方法で講習や試験を進めます。スクールに通う場合は、修了審査に合格すると「修了証明書」が発行されます。

- ステップ4: 身体検査を受ける — 自動車運転免許証などを提出するオンラインでの検査か、医療機関で診断書を取得する方法、指定試験機関で直接受検する方法があります。

- ステップ5: 技能証明書の発行を申請 — 全ての試験・検査に合格したら、再度DIPS 2.0から技能証明書の発行を申請します。

資格取得にかかる費用の相場と内訳

ドローン国家資格の取得費用は、二等で約30万円~、一等で約60万円~が相場です。 ただし、この金額は登録講習機関(ドローンスクール)や、受講者が経験者か初学者かによって大きく変動します。

一等資格の費用相場(約60万~100万円)

一等資格の費用相場は、ドローン未経験の初学者が受講する場合で約60万円~100万円程度です。 民間資格を持っているなどの経験者の場合は、講習時間が短縮されるため、これよりも安い費用で受講できることがほとんどです。

二等資格の費用相場(約30万~50万円)

二等資格の費用相場は、初学者の場合で約30万円~50万円程度です。 こちらも、経験者向けのコースであれば10万円台から受講できるスクールもあります。趣味で取得を目指す方や、一般的な業務で活用したい方にとって、現実的な価格帯と言えるでしょう。

費用の内訳と補助金

資格取得にかかる費用の主な内訳は以下の通りです。これらはスクールの受講料に含まれている場合と、別途支払いが必要な場合があります。

- 登録講習機関の受講料: 費用の大部分を占めます。学科講習と実地講習の料金です。

- 学科試験受験料: 二等で8,800円、一等で9,900円です。

- 身体検査手数料: 書類での提出の場合は5,200円ですが、試験会場で受検する場合は19,900円かかります。

- 技能証明書発行手数料: 一通あたり3,000円(一等・二等共通)です。

活用できる補助金・助成金

法人や個人事業主が業務のために資格を取得する場合、国や自治体の補助金・助成金を活用できる可能性があります。

-

人材開発支援助成金(厚生労働省):

従業員のスキルアップを支援する制度で、講習費用の一部が助成されます。

(参考:厚生労働省サイト) - 小規模事業者持続化補助金(商工会議所): 新たな販路開拓などに取り組む小規模事業者を支援する制度で、ドローン導入や資格取得費用が対象になる場合があります。

- 自治体独自の補助金: 一部の自治体では、スマート農業の推進などを目的にドローン関連の補助金制度を設けています。

これらの制度を活用することで費用負担を軽減できる可能性があるため、対象となる方はぜひ確認してみてください。

ドローン国家資格のよくある質問

最後に、ドローンの国家資格に関してよく寄せられる質問にお答えします。

有効期限と更新費用はいくら?

A: 技能証明の有効期間は3年間です。 更新するためには、有効期間が満了する前に登録更新講習機関が実施する最新の知識や能力に関する講習を受講する必要があります。更新にかかる費用は講習機関によって異なりますが、数万円程度が目安となります。

初心者・未経験でも取得できる?

A: はい、問題なく取得可能です。 多くのドローンスクールでは、ドローンに触ったことがない方向けの「初学者コース」が用意されています。座学で法律や気象について学び、実地で基礎的な操縦から丁寧に指導してくれるので安心です。まずは二等資格の取得から目指すのが一般的でおすすめです。

仕事や就職にどう活かせる?

A: ドローンを活用する様々な業界で、自身のスキルを証明する強力な武器になります。 例えば、以下のような仕事で活躍が期待できます。

- 建設・土木:測量、進捗管理、インフラ点検

- 農業:農薬や肥料の散布、生育状況の確認

- メディア・エンタメ:テレビ番組やCM、映画の空撮

- 物流・配送:山間部や離島への荷物輸送

- 警備・防災:災害状況の把握、不審者の監視

国家資格は操縦技能の公的な証明となるため、クライアントからの信頼獲得や、ドローン関連の仕事の受注に直結します。

免許証(技能証明書)はいつ届く?

A: 全ての試験・手続きが完了し、ドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)で発行申請を行ってから、通常10開庁日程度で郵送にて届きます。ただし、申請が集中している時期などは、それ以上の日数がかかる場合もあります。

まとめ

今回は、ドローンの国家資格(免許)について、その必要性から費用、取り方までを網羅的に解説しました。

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

- 国家資格が必要かは飛行目的による — 趣味の範囲(カテゴリーI)なら不要。

- 一等資格は「第三者上空」の飛行に必須 — 都市部での配送など、高度なビジネス活用を目指す方向け。

- 二等資格は「特定飛行」の手続きを簡略化 — 空撮や点検、農薬散布など、幅広い業務や趣味の自由度を高めたい方向け。

- 取得方法はスクール経由が一般的で安心 — 費用は、二等30万円~、一等60万円~が相場。

- 民間資格は無駄にならずステップアップに有利 — 経験者として講習費用や時間の割引が受けられる。

ドローンの国家資格は、あなたのドローンライフやビジネスの可能性を大きく広げてくれるものです。この記事を参考に、ご自身の目的に合ったドローン活用の第一歩を踏み出してください。

国家資格保有者や経験者を中心に、

ドローン人材と企業をつなぐ求人プラットフォーム

資格後の迷子期間をなくし、最初の案件に挑戦できるサポート

トライくんの詳細を見る ▶実案件を通じて営業力・受注力を鍛えるトレーニングプログラム

Tac10の詳細を見る ▶※実績に基づいた安心サポートを提供しています